Der X58-Chipsatz erfreut sich großer Beliebtheit. Auf Basis des High-End-Chipsatzes mit Sockel 1366 stehen sich in diesem Test zwei Vertreter des mittleren Preissegmentes gegenüber. Wo die Stärken und Schwächen von Gigabyte GA-EX58-UD4P und Intel DX58SO “Smackover” liegen klärt der Vergleichstest.

Der X58-Chipsatz erfreut sich großer Beliebtheit. Auf Basis des High-End-Chipsatzes mit Sockel 1366 stehen sich in diesem Test zwei Vertreter des mittleren Preissegmentes gegenüber. Wo die Stärken und Schwächen von Gigabyte GA-EX58-UD4P und Intel DX58SO “Smackover” liegen klärt der Vergleichstest.

Seit knapp vier Monaten ist der Intel Core i7 in der Nehalem-Architektur bereits auf dem Markt. Die Leistungswerte dieser Architektur sind unbestritten gut und werden auch für Spieler zunehmend interessanter, denn mehr und mehr Spiele werden für Multi-Core-Prozessoren ausgelegt. Der Core i7 bietet vier physische Prozessorkerne hinzu kommen vier logische dank Simultaneos Multithreading (auch Hyper-Threading genannt), es können theoretisch also acht Prozessorkerne genutzt werden – inwiefern die zusätzliche Aktivierung der virtuellen Kerne die Performance beeinflusst haben wir bereits in einem früheren Review geklärt.

Doch bringt Intels Architekturumstellung auch Nachteile mit sich. Denn neben der neuen CPU, samt des passenden Mainboards müssen Käufer auch ihren RAM austauschen. Während der letzte High-End-Chipsatz auf Basis des Sockel 775 sowohl DDR2 als auch DDR3 unterstützt (wir berichteten), kann der X58 nur mit DDR3 etwas anfangen – woran auch Hersteller von Mainboards nichts ändern können, da der Speichercontroller bei Intel nun in den Prozessor gewandert ist und somit der Flaschenhals des FSB entfällt. Der Prozessor steuert den Speicher im Triple-Channel-Modus an.

Bildquelle: Intel.deSeitdem bekannt ist, dass auch der Nachfolger des Core i7 mit dem Codenamen Gulftown (Hexa-Core plus SMT) auf Basis der 32 nm Westmere-Fertigung den Sockel 1366 benötigen wird ist klar, dass man mit einem Umstieg auf diesen Sockel auch für künftige High-End-Prozessoren gewappnet ist. Weitere Prozessoren im mittleren Preisbereich auf Basis der 45 nm Nehalem-Technologie werden nicht auf den Sockel 1366 setzen, der Core i5 bekommt den Sockel 1156.

Somit werden Mainboards auf Basis des X58-Chipsatzes wohl noch eine Weile die Spitze von Intels Chipsatz-Portfolio darstellen. Zeit für uns mal zwei Vertreter genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Testkandidaten sind das Gigabyte GA-EX58-UD4P und das Intel DX58SO “Smackover”. Ersteres gibt es derzeit und ist das Intel-Board kaum teurer.

Beide Mainboards wurden auf folgendem System unter identischen Bedingungen getestet.

| CPU |

Intel Core i7-920 (2.66 GHz, 4.8 GT/s QPI, 8MB L3-Cache) |

| RAM | 3x 2 GB Mushkin XP3-12800 (998679), 1600 MHz, 7-8-7-20 |

| VGA | Sapphire Radeon HD 3870 (512 MB GDDR4, PCI-E 2.0) |

| HDD | Western Digital Caviar Blue (SATAII, 320 GB, 16 MB, Cache) |

| Netzteil | Gigabyte Odin GT 800W |

| Gehäuse | Ikonik Zaria A10 SIM |

Als Betriebssystem kommt Windows Vista Business 64 bit mit Service Pack 1 zum Einsatz. Treiber der Grafikkarte ist der ATi Catalyst in der Version 9.2.

Benchmarks

- 7-Zip

- Cinebench R10 64bit

- Futuremark 3DMark Vantage

- Futuremark PCMark Vantage

- Half Life² – Episode Two (HOCBench – Webseite)

- SiSoftware Sandra Lite 2009.SP2 15.72 (Webseite)

- World in Conflict Demo (Webseite)

Gegenüberstellung

Die folgende Tabelle stellt die wichtigsten Ein- und Ausgänge sowie relevante technische Daten beider Kontrahenten gegenüber. Die Angaben beruhen, sofern nicht anders angegeben, auf den offiziellen Informationen der Hersteller.

| Bezeichnung | ||

| Bild | ||

| Format, Sockel |

ATX, Sockel 1366 |

ATX, Sockel 1366 |

| Chipsatz, Southbridge |

X58, ICH10R |

X58, ICH10R |

| QPI |

4,8 GT/s & 6,4 GT/s |

4,8 GT/s & 6,4 GT/s |

| Speicher |

6x DDR3, max. 24 GB bis zu 2133 MHz |

4x DDR3, max. 16 GB bis zu 1600 MHz |

| PCI-Erweiterungsslots |

2x PCI Express x16 2.0 1x PCI Express x8 1x PCI Express x4 1x PCI Express x1 2x PCI |

2x PCI Express x16 2.0 1x PCI Express x4 1x PCI Express x1 1x PCI |

| interne Peripherieanschlüsse |

8x SATA II 2x USB 2x IEEE 1394a (FireWire) 1x Floppy 1x IDE |

6x SATA II 2x USB 1x IEEE 1394a (FireWire) |

| Audio |

Realtek ALC889A Codec 7.1 CH S/PDIF |

Intel HD Audio mit Sigmatel 9274D Codec 7.1 CH S/PDIF |

| Backpanel |

8x USB 2.0 1x IEEE 1394a (FireWire) 1x RJ-45 (Gigabit-LAN) PS/2 Maus & Tastatur optischer & koaxialer S/PDIF 6x Audio CLEAR CMOS |

6x USB 2.0 1x IEEE 1394a (FireWire) 2x eSATA II 1x RJ-45 (Gigabit-LAN) optischer S/PDIF 5x Audio |

| Lüfter |

1x CPU (4 Pin) 3x System (1x 4 Pin, 1x 3 Pin) 1x Power (3 Pin) 1x Northbridge (3 Pin) |

1x CPU (4 Pin) 3x System (1x 4 Pin, 1x 3 Pin) 1x Chipsatz (3 Pin) |

| Stromversorgung |

24 Pin ATX 8 Pin für CPU |

24 Pin ATX 8 Pin für CPU 4 Pin Molex und SATA-Strom- anschlüsse zur stärkeren Versorgung des PCI Express (optional) |

| Sonstiges |

Power-Button CLR_CMOS-Button |

Power-Button |

Im Folgenden werden die beiden Mainboards einzeln unter die Lupe genommen.

Gigabyte GA-EX58-UD4P

Lieferumfang & Details

Im Lieferumfang des Gigabyte GA-EX58-UD4P befinden sich vier SATA-Kabel mit abgewinkeltem Stecker, je ein IDE- und ein Floppy-Kabel, eine SATA-PCI-Blende für zwei eSATA-Eingänge mit mit 4-Pin Molex-Kabel zur Stromversorgung, zwei eSATA zu SATA-Kabel und ein SATA-Stromkabel für zwei Geräte mit Molex-Anschluss.

Des Weiteren umfasst der Lieferumfang eine 2-Way SLI-Brücke sowie eine 3-Way SLI-Brücke und eine Halterung für die SLI-Bridge, eine I/O-Blende, ein Handbuch in englischer Sprache, ein Installation Guidebook (mehrsprachig) und ein Ultra TPM Manual (englisch). Eine DVD liegt ebenso bei, diese enthält Treiber für Chipsatz, SATA, LAN, Audio und Gigabyte-Software wie den Dynamic EnergySaver, Easy Tune 6, DMI Viewer, Face-Wizard und einige kleinere Tools. An Testversionen steht Norton Internet Security, Kaspersky Anti-Virus sowie Corel MediaOne zur Verfügung, Freeware wie den Adobe Reader oder WinZip enthält die DVD auch.

Das Board im Detail

Direkt beim Starten des Rechners fällt auf, dass beim Gigabyte GA-EX58-UD4P sehr viel leuchtet. Es bietet einzelne LEDs sowie ampelfarbene LED-Leisten für Statusinformationen der Hardware. Zur Überwachung der Voltage (Spannung) von Prozessor, Speicher, Northbridge und Southbridge dienen vier Leisten. Diese sind im Normalzustand aus, beginnen bei minimal erhöhter Voltage bei grün zu leuchten, sind im mittleren Bereich Gelb und bei viel zu hoher Voltage leuchten sie rot auf. Gleiches signalisieren auch zwei LED-Leisten zur Temperaturüberwachung von Prozessor und Northbridge. Unterhalb von 60 °C sind diese aus, zwischen 60 und 80 °C leuchten sie grün und darüber rot. Fünf blaue LEDs zeigen den Übertaktungszustand des Prozessors an, beim Normaltakt sind alle deaktiviert, umso höher die CPU getaktet wird, desto mehr der LEDs leuchten auf.

Insgesamt stellen die LEDs ein sehr schönes Feature da, denn man sieht (zumindest bei Gehäusen mit Seitenfenster) auf einem Blick, ob etwas nicht in Ordnung ist. Allerdings ist anschließend trotzdem ein Blick ins Handbuch nötig, denn man kann sich kaum merken, welche LEDs den Status welcher Komponente anzeigen. Weniger ist eben manchmal mehr.

Das Gesamtlayout des Mainboards weist keine großen Überraschungen auf.

Für Stirnrunzeln sorgt die Position des internen Front-Audioanschlusses. Dieser befindet sich, nicht wie üblich am unteren Rand des Boards, sondern links beim Backpanel. Somit muss das entsprechende Kabel statt am äußeren Rand entlang quer über das Mainboard gelegt werden. Auch der 8 Pin ATX-Connector zur Stromversorgung des Prozessors liegt nahe am Backpanel, sodass das Kabel vom Netzteil in eine große Schleife gelegt werden muss und die Luftströme stört. Eine Positionierung nahe des ATX-Stromanschlusses mit 24 Pins wäre hier wohl günstiger.Gigabyte wirbt zwar mit 3-Way SLI, allerdings dürfte dies in Gehäusen kaum möglich sein. Wenn der untere PCI Express Anschluss (welcher ohnehin nur mit x8 angesprochen wird) mit einer Doppelslot-Karte belegt ist, sind Anschlüsse unten am Mainboard (USB, FireWire, FDD) gänzlich verdeckt.

Sowohl die SATA-Anschlüsse des Chipsatzes als auch jene des extra Controllers sind um 90° angewinkelt, auch hier dürfte es in vielen Gehäusen fummelig werden die Stecker hinein zu bekommen.Im Vergleich zum Intel Board setzt Gigabyte auf sechs RAM-Steckplätze, somit lässt sich das GA-EX58-UD4P mit 24 GB RAM bestücken. Der Speicher kann sowohl im Dual-Channel- als auch im Triple-Channel-Modus angesprochen werden. Zum Einschalten verfügt das Mainboard über einen beleuchteten Button nahe dem Arbeitsspeicher. Daneben ist ein kleiner Reset-Button zu finden. Durchaus praktisch ist der Knopf zum Zurücksetzen des BIOS (Clear CMOS) am Backpanel, dieser ist im Übrigen auch blau beleuchtet. Dafür vermisst man am Backpanel einen zweiten LAN-Anschluss und vor allen Dingen eSATA, dies sollte an einem High-End-Mainboard auf keinen Fall fehlen.

Zur Kühlung setzt Gigabyte keine übergroßen Lösungen: Neben Prozessor, auf der Northbridge und auf der Southbridge befinden sich passive Kühler, die wiederum per Heatpipe verbunden sind. Dadurch ist die Wärmeverteilung auf dem Mainboard gut gelöst.

BIOS & Software

Wir erhielten das GA-EX58-UD4P mit der BIOS-Version F2, diese wurde mittels Q-Flash direkt auf F6 aktualisiert. Laut Herstellerwebseite wurden mit den Zwischenversionen Kompatibilitäten und Performances verbessert. Das BIOS ist zwar logisch strukturiert, aber in sehr viele Untermenüs verzweigt. Sodass das Suchen einer bestimmten Option etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Mit der Version F2 des BIOS wurde die richtige Frequenz des verbauten Arbeitsspeichers noch automatisch erkannt, nach der Aktualisierung musste dies manuell eingegeben werden. Vom Netzteil anliegende Spannungen und Lüfterdrehzahlen werden übersichtlich dargestellt. Übertakten ist im BIOS ohne Weiteres möglich, die Auswirkungen der Veränderung des BCLK (Base Clock Control) auf QPI, CPU-Takt und RAM-Frequenz sind ersichtlich, ohne dass Einstellungen übernommen werden müssen.

Die Installation der beiliegenden Software erfolgt problemlos. Wobei es nicht empfehlenswert ist alle Programme direkt zu installieren. Neben Treibern hat man neben @BIOS zum einfachen Updaten des BIOS und Easy Tune zum Übertakten unter Windows die grundsätzlich wichtigsten Anwendungen installiert.

Easy Tune 6 möchte sich beim Übertakten auch an Anfänger richten und hält dafür einen simplen Quick Boost Modus bereit, welcher einen grünen, einen gelben und einen roten Button zum leichten bis starken Erhöhen der Taktraten bietet. Allerdings ist ein Neustart zum Übernehmen der Einstellungen nötig. Anders ist es im Easy oder Advanded Mode, dort werden OC-Einstellungen direkt unter Windows übernommen. In diesen beiden Modi ist der BCLK mit einem Schieber zu verstellen, wofür exakte Mausarbeit nötig ist – eine Eingabe per Tastatur ist nicht möglich.

Des Weiteren liefert Gigabyte noch den EnergySaver mit, welcher CPU-Voltage und Takt anpasst, um Strom zu sparen. Dabei geht der EnergySaver weiter als die interne Stromsparfunktion EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) der CPU. Diese taktet den Core i7 920 auf minimal 1,6 GHz. Der EnergySaver halbiert diesen Wert nochmals. Sicher eine interessante Funktion, deren Sinnhaftigkeit bei einem Hochleistungsprozessor für ambitionierte Spieler und professionelle Anwender aber eher gering ausfällt.Intel DX58SO

Lieferumfang & Details

Das Testexemplar des Intel DX58SO “Smackover” ist eine Bulk-Version, daher fällt deren Lieferumfang gering aus. Ein paar wichtige Kabel sowie eine Treiber-DVD liegen trotzdem bei. Das Handbuch findet sich dieses im Internet und auf der beiliegenden DVD.

Dem Mainboard lagen abgewinkelte SATA-Kabel bei, eine unbedruckte I/O-Blende für das Backpanel, zwei Aufkleber, welche die Anschlüsse von Mainboard und Blende zeigen sowie einen Aufsatz für die Southbridge mit Intel-Logo. Die mitgelieferte DVD enthält neben Treibern für Chipsatz, SATA, LAN und Audio noch Anwendungen wie den Adobe Reader sowie das Intel Desktop Control Center und Testversionen von Acronis True Image, DivX Pro, Norton 360 und Diskeeper Home Edition.

Das Board im Detail

Beim ersten Blick ruft das Mainboard einen Gesichtsausdruck der Verwunderung hervor, denn das Layout entspricht nicht dem üblichen Standard. Die Speicherslots befinden sich oberhalb des Prozessors, statt rechts neben ihm. Diesen Platz beansprucht größtenteils die Northbridge für sich. Die Verwunderung bringt auch Vorfreude mit sich, welche Vorteile wohl aus dem abgeänderten Layout resultieren.

Interessant ist auch, dass Intel vier Speicherbänke bei Triple-Channel-DDR3 verbaut. Hierbei hat man an Kunden gedacht, welche DDR3-Speicher ohne Triple-Channel-Funktionalität haben, diese können problemlos weiter verwendet werden. Intel ziert das DX58SO auch mit dem Beinamen einer Extreme-Series. Tatsächlich geht man extrem in die Zukunft: Auf Anschlussmöglichkeiten in Form von IDE-Schnittstellen wurde vollständig verzichtet. Ohne diese breiten Anschlüsse ist natürlich mehr Platz auf dem Mainboard, allerdings besitzt noch nicht jeder CD/DVD-Laufwerke mit SATA-Anschluss. Am Backpanel werden einige Läufer wohl auch einen grünen und einen violetten Anschluss vermissen, denn das DX58SO möchte keine Maus oder Tastatur per PS/2 mehr – nur noch USB-Geräte werden akzeptiert. Bei diesen Wegstreichungen freut es umso mehr, dass zwei eSATA-Anschlüsse vorhanden sind. Die internen SATA-Ports werden direkt vom Controller der Southbridge versorgt. Für die beiden externen ist ein Marvell-Controller verantwortlich.

Wie beim Gigabyte-Board fällt der eine LAN-Port auf, auf dem Backpanel wäre noch genügend Platz für einen Zweiten, welchen man bei höherwertigen Mainboards auch erwarten darf. Dafür folgt Intel dem allgemeinen Trend einen Startknopf direkt auf dem Board zu verbauen, weitere Buttons wie z.B. für das Zurücksetzen des BIOS gibt es allerdings nicht. Der Startknopf selbst fällt erst bei genauerer Betrachtung auf, da er relativ klein ist und in unauffälliges weiß eingefärbt wurde. Im Vergleich zum Gigabyte-Board ist er unbeleuchtet. Auf eine Heatpipe zwischen North- und Southbridge hat Intel verzichtet, somit ist die Wärmeverteilung des Boards nicht optimal. Sehr gut für die Kühlung ist hingegen die Position der RAM-Slots. Denn diese befinden sich nun in einem Luftstrom zwischen Netzteil und hinterem Gehäuselüfter, sodass deren Wärme sehr gut transportiert wird. Nahe dem Prozessor befinden sich noch kleine Kühler, welche den CPU-Lüfter unterstützen.

Die Position der Anschlüsse auf dem DX58SO kann überzeugen. Ohne viel Acht auf besondere Verlegung der Kabel zu geben, entsteht kaum ein Gewirr. Dies fällt besonders bei den SATA-Anschlüssen auf, ein Teil derer ist unterhalb des ersten PCI Express x16 2.0 gelagert und ein Teil oberhalb. So muss man bei langen Grafikkarten die SATA-Kabel nicht um die Grafikkarte herumlegen, sondern kann die unteren Ports für Festplatten und die Oberen für Laufwerke nutzen. Im Vergleich zum GA-EX58-UD4P hält sich Intel mit LEDs bedeckt, ein paar bietet es aber auch. Eine grüne LED nahe dem ATX-Stromeingang leuchtet, wenn eine Spannung anliegt (Standby-Power). Nahe der Northbridge würden LEDs im Falle von zu hoher CPU-Spannung oder von zu hoher CPU-Temperatur aufleuchten. Eine angeblich grüne LED für die Aktivität der Festplatten war am Testkandidaten blau.

BIOS & Software

Das BIOS des Testmainboards war im Auslieferungszustand nicht aktuell, daher wurde es zuerst aktualisiert. Zumal erst mit der Version 3435 wird SLI auf dem DX58SO unterstützt wird, nachdem eine entsprechende Freigabe seitens nVidia erfolge.

Das BIOS des DX58SO ist logisch gegliedert und bietet einige Schmankerl: So können die vom Netzteil anliegenden Spannungen direkt im BIOS ausgelesen werden. Temperaturen von Southbridge und Prozessor sowie Umdrehungszahlen der angeschlossenen Lüfter werden natürlich auch angezeigt. Die Daten des Arbeitsspeichers mussten in unserem Fall allerdings manuell angegeben werden, im automatischen Modus lief der RAM nur mit 1066 MHz statt 1600 MHz. Zum Übertakten bietet das Mainboard keine besonders herausragenden Funktionen. Gefällig ist die Übersicht der Einstellungen im Menüpunkt Performance. Man sieht die Werte der Standardkonfiguration, der aktiven und der gerade eingestellten Konfiguration nebeneinander. So lassen sich auch für Einsteiger beim Übertakten die Auswirkungen der Host Clock Frequency auf Prozessor, Arbeitsspeicher und QPI leicht einsehen.

Die Installation der notwendigen Treiber unter Windows erfolgt sehr einfach. Ein Express Installer zeigt übersichtlich, welche Treiber bereits installiert sind, welche noch nötig sind und wo eventuell Fehler vorliegen. Die Installation der nötigen Treiber erfolgt autonom und unkompliziert.

Leider schlägt der Express Installer die Anwendung Desktop Control Center nicht vor, diese befindet sich aber auf der beiliegenden DVD. Das Desktop Control Center zeigt CPU-Auslastung, Voltage, diverse Taktraten und Lüfterdrehzahlen übersichtlich an. Zudem ist es möglich mit dem Programm zu Übertakten. Allerdings ist für eine Übernahme der Einstellungen stets ein Neustart möglich, was beim schrittweisen Übertakten durchaus nervig sein kann. Daher empfiehlt sich für Overclocker eher das BIOS. Mit dem Control Center lassen sich die BIOS-Defaults wiederherstellen und drei Benutzerprofile mit verschiedenen Einstellungen anlegen.

Sofern Intel PassMark installiert ist, lässt sich dieser Benchmark und Performance-Test vom Control Center aus starten.

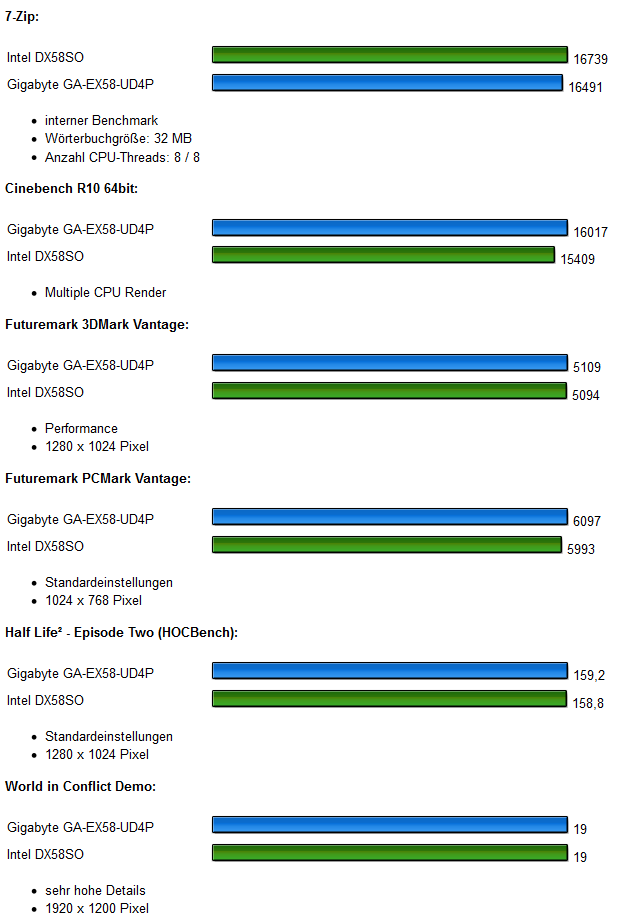

Benchmarks

Die Benchmarks wurden alle dreimal durchgeführt, gewertet wird das jeweils beste Ergebnis. Die Stromsparfunktion EIST im BIOS wurde deaktiviert, um direkt die volle Prozessorleistung nutzen zu können. Alle vier Kerne sowie SMT wurden aktiviert, sodass sich acht Prozessorkerne ergeben.

Fazit

Wie immer folgt auch am Ende dieses Vergleichstestes ein Fazit. Im besten Fall sollte ein Sieger hervorgehen, aber es wird nicht einfach, hier einen eindeutigen Gewinner zu küren. Im Bereich der High-End-Mainboards geht es hauptsächlich um Leistung. Wie die Benchmarks zeigen, liegen beide Kontrahenten dabei auf einer Ebene. Die ermittelten Unterschiede sind so marginal, dass sich als Messtoleranz bezeichnen lassen. Preislich liegen beide Testkandidaten auf einer Höhe. Da jedes der Mainboards seine Stärken und Schwächen hat, möchte ich hier keinen eindeutigen Gewinner nennen. Das Gigabyte GA-EX58-UD4P bietet mehr Anschlussmöglichkeiten und verfügt über eine Heatpipe zwischen North- und Southbridge. Dafür leistet es sich einige Schwächen beim Layout. Über ein neuartiges Layout verfügt das Intel DX58SO, welches auch im Bezug auf die Luftströme und Anschlusspositionen sehr durchdacht ist. Gerade für Leute, welche etwas betagte CD-/DVD-Brenner besitzen, ist der Verzicht auf einen IDE-Anschluss dafür eine Farce.

Gigabyte GA-EX58-UD4P

Pro- umfangreicher Lieferumfang

- zahlreiche Status-LEDs (fast zu zahlreich)

- Heatpipe zur Wärmeverteilung

- kleine Schwächen beim Layout

- kein eSATA

- stark verzweigtes BIOS

Intel SX58SO “Smackover”

Pro- neuartiges Layout sorgt für gute Luftströme und wenig Kabelgewirr

- übersichtliches BIOS

- Verzicht auf ältere Anschlüsse (PS/2, IDE)

- keine Heatpipe

The post Test: Gigabyte GA-EX58-UD4P und Intel DX58SO appeared first on Allround-PC.com.

![Gigabyte GA-EX58-UD4P Unbenannt6[1].jpg](http://www.allround-pc.com//gallery2/d/12150-1/Unbenannt6_1_.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT)

![Gigabyte GA-EX58-UD4P Unbenannt7[1].jpg](http://www.allround-pc.com//gallery2/d/12152-1/Unbenannt7_1_.jpg?g2_GALLERYSID=TMP_SESSION_ID_DI_NOISSES_PMT)

vollständig iGPU-kompatibel und funktioniert in Verbindung mit einem entsprechenden Prozessor ohne eine dedizierte Grafikkarte. Des Weiteren können DDR3-Module im Dual-Channel Modus mit einer Taktfrequenz von bis zu 2200 MHz betrieben werden, was viel Spielraum für Overclocking lässt. In Sachen Schnittstellen ist das Board mit zwei rückseitigen sowie zwei zusätzlich über die beiliegende Erweiterungskarte verfügbare USB 3.0 Schnittstelle ausgestattet. Zudem stehen dank des Z68 Chipsatzes zwei S-ATA 6 Gbit/s- und vier S-ATA 3 Gbit/s-Schnittstelle zur Verfügung. Durch einen extra Marvell Controller bietet ASUS den Nutzern des ASUS P8Z68-V Pro allerdings noch zwei weitere S-ATA 6 Gbit/s-Ports sowie einmal eS-ATA auf der Rückseite, das wiederum über einen JMicron JMB362 Chip realisiert ist. Die Intel Smart Response Technologie, welche natürlich auch von diesem Produkt unterstützt wird, kann allerdings nur über die durch den Z68 Chipsatz bereitgestellten S-ATA-Ports genutzt werden.

vollständig iGPU-kompatibel und funktioniert in Verbindung mit einem entsprechenden Prozessor ohne eine dedizierte Grafikkarte. Des Weiteren können DDR3-Module im Dual-Channel Modus mit einer Taktfrequenz von bis zu 2200 MHz betrieben werden, was viel Spielraum für Overclocking lässt. In Sachen Schnittstellen ist das Board mit zwei rückseitigen sowie zwei zusätzlich über die beiliegende Erweiterungskarte verfügbare USB 3.0 Schnittstelle ausgestattet. Zudem stehen dank des Z68 Chipsatzes zwei S-ATA 6 Gbit/s- und vier S-ATA 3 Gbit/s-Schnittstelle zur Verfügung. Durch einen extra Marvell Controller bietet ASUS den Nutzern des ASUS P8Z68-V Pro allerdings noch zwei weitere S-ATA 6 Gbit/s-Ports sowie einmal eS-ATA auf der Rückseite, das wiederum über einen JMicron JMB362 Chip realisiert ist. Die Intel Smart Response Technologie, welche natürlich auch von diesem Produkt unterstützt wird, kann allerdings nur über die durch den Z68 Chipsatz bereitgestellten S-ATA-Ports genutzt werden.

EPU ist direkt mit der CPU verbunden, um die CPU-Auslastung zu überwachen und Spannung, Multiplikator der CPU sowie die Phasen auf dem Mainboard in Echtzeit zu steuern. Weiterhin steht sie zur Steigerung der Energieeffizienz auch direkt mit den Schaltkreisen des Chipsatzes und des Arbeitsspeichers in Verbindung. Diese Funktion kann wahlweise per Onboard-Switch oder per Software aktiviert werden.

EPU ist direkt mit der CPU verbunden, um die CPU-Auslastung zu überwachen und Spannung, Multiplikator der CPU sowie die Phasen auf dem Mainboard in Echtzeit zu steuern. Weiterhin steht sie zur Steigerung der Energieeffizienz auch direkt mit den Schaltkreisen des Chipsatzes und des Arbeitsspeichers in Verbindung. Diese Funktion kann wahlweise per Onboard-Switch oder per Software aktiviert werden. TPU hingegen ist an die CPU und den SMBUS angebunden, um auch die Grafikkarte, den Arbeitsspeicher, den Chipsatz, Festplatten und Lüfter zu steuern. Vergleichbar ist das Konzept der Dual Intelligent Processor-Technologie mit der Funktionsweise aktueller Digitalkameras. Der Benutzer wählt das für sich passende Nutzungsprofil (Kamera: Nachtaufnahme, bzw. Mainboard: maximale Energieeinsparung) und alle notwendigen Einstellungen werden automatisch vorgenommen (Kamera: Blende, Verschlusszeit, etc., bzw. Mainboard: Spannungen, Taktraten etc.).

TPU hingegen ist an die CPU und den SMBUS angebunden, um auch die Grafikkarte, den Arbeitsspeicher, den Chipsatz, Festplatten und Lüfter zu steuern. Vergleichbar ist das Konzept der Dual Intelligent Processor-Technologie mit der Funktionsweise aktueller Digitalkameras. Der Benutzer wählt das für sich passende Nutzungsprofil (Kamera: Nachtaufnahme, bzw. Mainboard: maximale Energieeinsparung) und alle notwendigen Einstellungen werden automatisch vorgenommen (Kamera: Blende, Verschlusszeit, etc., bzw. Mainboard: Spannungen, Taktraten etc.).

Mainboard kann klar als ein schlichterer Vertreter seiner Art beschrieben werden. Man hat bei diesem Board auf ein Gigabyte-typisches, türkisblaues PBC gesetzt, das mit hellblauen und weißen Bauteilen und Steckplätzen bestückt worden ist. Die passiven Kühler des Chipsatzes und der Spannungswandler in Nachbarschaft zum CPU-Sockel präsentieren sich alle in einem zurückhaltenden Grau und drängen sich damit nicht so in den Vordergrund wie etwa die Kühllösungen des ASUS P8Z68-V Pro.

Mainboard kann klar als ein schlichterer Vertreter seiner Art beschrieben werden. Man hat bei diesem Board auf ein Gigabyte-typisches, türkisblaues PBC gesetzt, das mit hellblauen und weißen Bauteilen und Steckplätzen bestückt worden ist. Die passiven Kühler des Chipsatzes und der Spannungswandler in Nachbarschaft zum CPU-Sockel präsentieren sich alle in einem zurückhaltenden Grau und drängen sich damit nicht so in den Vordergrund wie etwa die Kühllösungen des ASUS P8Z68-V Pro. Die Abkürzung UD3 steckt nicht nur im Namen dieser Hauptplatine. Dahinter versteckt sich Gigabytes Ultra Durable 3 Technik, die sich durch eine Auswahl an besonders hochwertigen Elektronikbausteinen und einem speziellen PCB-Design äußern soll. Dazu wurden die beiden Leiterschichten in der Platine verdickt und somit die Masse an verwendetem Kupfer verdoppelt, was sich in einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung der Komponenten widerspiegelt. Zudem kommen ausschließlich Ferrit-Kern-Spulen zum Einsatz, die gegenüber herkömmlichen Eisenkernspulen bis zu 25 % effizienter arbeiten sollen. Außerdem setzen UD3-Boards auf langlebige Polymerkondensatoren aus Japan, die 50.000 Arbeitsstunden überstehen sollen.

Die Abkürzung UD3 steckt nicht nur im Namen dieser Hauptplatine. Dahinter versteckt sich Gigabytes Ultra Durable 3 Technik, die sich durch eine Auswahl an besonders hochwertigen Elektronikbausteinen und einem speziellen PCB-Design äußern soll. Dazu wurden die beiden Leiterschichten in der Platine verdickt und somit die Masse an verwendetem Kupfer verdoppelt, was sich in einer gleichmäßigeren Wärmeverteilung der Komponenten widerspiegelt. Zudem kommen ausschließlich Ferrit-Kern-Spulen zum Einsatz, die gegenüber herkömmlichen Eisenkernspulen bis zu 25 % effizienter arbeiten sollen. Außerdem setzen UD3-Boards auf langlebige Polymerkondensatoren aus Japan, die 50.000 Arbeitsstunden überstehen sollen. Der Ausdruck an sich ist eigentlich schon recht selbsterklärend. Statt eines einzelnen BIOS-EEPROM ist dieses Mainboard mit zwei Flash-Bausteinen ausgestattet. Wird das Haupt-BIOS im ersten Speicher beschädigt, so kann das Backup aus dem zweiten BIOS geladen werden und der Computer startet wie gewohnt, ohne komplett auszufallen.

Der Ausdruck an sich ist eigentlich schon recht selbsterklärend. Statt eines einzelnen BIOS-EEPROM ist dieses Mainboard mit zwei Flash-Bausteinen ausgestattet. Wird das Haupt-BIOS im ersten Speicher beschädigt, so kann das Backup aus dem zweiten BIOS geladen werden und der Computer startet wie gewohnt, ohne komplett auszufallen. Selbstverständlich können mit dem GA-Z68XP-UD3 alle Funktionen der Prozessoren der Sandy Bridge-Generation genutzt werden. Dazu zählen der Quick Sync Video Algorithmus zum Beschleunigen von Umwandlungsvorgängen, InTru 3D zur Wiedergabe von Full-HD-3D-Material per HDMI 1.4 und Intels Insider Technologie zur Wiedergabe von 1080p-Videomaterial.

Selbstverständlich können mit dem GA-Z68XP-UD3 alle Funktionen der Prozessoren der Sandy Bridge-Generation genutzt werden. Dazu zählen der Quick Sync Video Algorithmus zum Beschleunigen von Umwandlungsvorgängen, InTru 3D zur Wiedergabe von Full-HD-3D-Material per HDMI 1.4 und Intels Insider Technologie zur Wiedergabe von 1080p-Videomaterial.

Unter der Bezeichnung ROG Connect versteckt sich im Grunde eine auf das Overclocking und Monitoring zugeschnittene Fernwartungsverbindung, die zwischen dem Hauptcomputer mit Maximus-Hautplatine und einem Notebook hergestellt wird. Somit soll es zu jeder Zeit möglich sein, die aktuellen Takt-, Spannungs- und Temperaturwerte auf einem unabhängigen Gerät im Auge zu behalten und ggf. sofort korrigieren. Die RC Bluetooth Technik besitz im Wesentlichen den gleichen Funktionsumfang, nur dass hier die Verbindung statt zu einem Notebook, zu einem Smartphone über Bluetooth hergestellt wird. In welchem Modus die Bluetooth-Karte arbeiten soll, legt man mit einem manuellen Druck auf den entsprechenden Taster an der Rückseite fest. Passende Software ist für Android, Windows Phone 7 und Symbian S60 (3.1/3.2/5.0) vorhanden.

Unter der Bezeichnung ROG Connect versteckt sich im Grunde eine auf das Overclocking und Monitoring zugeschnittene Fernwartungsverbindung, die zwischen dem Hauptcomputer mit Maximus-Hautplatine und einem Notebook hergestellt wird. Somit soll es zu jeder Zeit möglich sein, die aktuellen Takt-, Spannungs- und Temperaturwerte auf einem unabhängigen Gerät im Auge zu behalten und ggf. sofort korrigieren. Die RC Bluetooth Technik besitz im Wesentlichen den gleichen Funktionsumfang, nur dass hier die Verbindung statt zu einem Notebook, zu einem Smartphone über Bluetooth hergestellt wird. In welchem Modus die Bluetooth-Karte arbeiten soll, legt man mit einem manuellen Druck auf den entsprechenden Taster an der Rückseite fest. Passende Software ist für Android, Windows Phone 7 und Symbian S60 (3.1/3.2/5.0) vorhanden. Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt ROG iDirect, nur, dass hier das steuernde Endgerät kein Smartphone irgendeines Herstellers, sondern ganz explizit ein iOS-Device von Apple sein muss. Auch ist die Verbindung nicht auf Bluetooth beschränkt, sondern kann wahlweise auch per USB oder WiFi hergestellt werden. Das Monitoring und Verändern der RAM-Timings funktionierte im Test erstaunlich gut und auch der Verbindungsaufbau zwischen iPhone 4 und Mainboard über die entsprechend beidseitig installierte Software funktioniert anstandslos. Die entsprechende App kann kostenlose über den App Store bezogen werden.

Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt ROG iDirect, nur, dass hier das steuernde Endgerät kein Smartphone irgendeines Herstellers, sondern ganz explizit ein iOS-Device von Apple sein muss. Auch ist die Verbindung nicht auf Bluetooth beschränkt, sondern kann wahlweise auch per USB oder WiFi hergestellt werden. Das Monitoring und Verändern der RAM-Timings funktionierte im Test erstaunlich gut und auch der Verbindungsaufbau zwischen iPhone 4 und Mainboard über die entsprechend beidseitig installierte Software funktioniert anstandslos. Die entsprechende App kann kostenlose über den App Store bezogen werden.

Wie schon bei anderen Modellen der Intel 6er-Chipsatzgeneration, kommt beim Maximus IV Extreme-Z ein UEFI-BIOS mit einer schönen Nutzeroberfläche samt Maussteuerung zum Einsatz. Zudem kann bei einer falschen BIOS-Konfiguration jederzeit der Stand des zweiten, noch funktionierenden BIOS-EEPROMs, auf den ersten kopiert werden. Somit ist ein doppelter Boden beim Ausprobieren vorhanden, der einen im Unglücksfall auffängt. Zudem wird das Flashen einer neuen BIOS-Version mit USB BIOS Flashback vereinfacht. Ein USB-Stick mit dem BIOS-Image wird in den USB 2.0-Port auf der Rückseite gesteckt. Im ausgeschalteten Zustand des Systems kann dann durch zwei Sekunden langes Drücken der ROG Connect Taste das neue BIOS auf den gerade aktiven EEPROM überspielt werden.

Wie schon bei anderen Modellen der Intel 6er-Chipsatzgeneration, kommt beim Maximus IV Extreme-Z ein UEFI-BIOS mit einer schönen Nutzeroberfläche samt Maussteuerung zum Einsatz. Zudem kann bei einer falschen BIOS-Konfiguration jederzeit der Stand des zweiten, noch funktionierenden BIOS-EEPROMs, auf den ersten kopiert werden. Somit ist ein doppelter Boden beim Ausprobieren vorhanden, der einen im Unglücksfall auffängt. Zudem wird das Flashen einer neuen BIOS-Version mit USB BIOS Flashback vereinfacht. Ein USB-Stick mit dem BIOS-Image wird in den USB 2.0-Port auf der Rückseite gesteckt. Im ausgeschalteten Zustand des Systems kann dann durch zwei Sekunden langes Drücken der ROG Connect Taste das neue BIOS auf den gerade aktiven EEPROM überspielt werden.

den Besitzer.

den Besitzer.

in einem großen Karton, der schon erahnen lässt, wie das Mainboard im Inneren aussehen könnte. Die Sabertooth X79 Platine gehört zur High-End-Mainboardserie mit der Kurzbezeichnung “TUF” (The Ultimate Force). Dabei soll es sich um besonders langlebige und u. a. auch hitzebeständige Boards handeln, die vor Freigabe für den Verkauf diverse Tests, einige auch nach U.S. Military Standard, bestehen müssen. In diesem Zusammenhang gewährt ASUS auch eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Beim Auspacken des Mainboards fällt zunächst die Farbgebung der Komponenten ins Auge: So verwendet ASUS fast ausschließlich schwarze, braune, weiße, grüne und ockerfarbene Bauteile, die ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Nur die im ATX-Shield befindlichen Schnittstellen (Audio und USB 3.0) heben sich mit ihren bunten Farben etwas ab.

in einem großen Karton, der schon erahnen lässt, wie das Mainboard im Inneren aussehen könnte. Die Sabertooth X79 Platine gehört zur High-End-Mainboardserie mit der Kurzbezeichnung “TUF” (The Ultimate Force). Dabei soll es sich um besonders langlebige und u. a. auch hitzebeständige Boards handeln, die vor Freigabe für den Verkauf diverse Tests, einige auch nach U.S. Military Standard, bestehen müssen. In diesem Zusammenhang gewährt ASUS auch eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Beim Auspacken des Mainboards fällt zunächst die Farbgebung der Komponenten ins Auge: So verwendet ASUS fast ausschließlich schwarze, braune, weiße, grüne und ockerfarbene Bauteile, die ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Nur die im ATX-Shield befindlichen Schnittstellen (Audio und USB 3.0) heben sich mit ihren bunten Farben etwas ab.

teuren Core i7-3960X CPU (3,3 GHz) bestückt lässt, sind die Spannungswandler anzutreffen, die insbesondere im oberen Teil der Platine mit einem großen Passivkühlkörper versehen wurden. Damit ein Hitzstau vermieden wird, hat ASUS zusätzlich eine Heatpipe-Lösung integriert, damit die Abwärme der MOSFETs gezielt im Bereich des ATX-Shields nach außen abgeben wird. Ein zusätzlicher 35-mm-Lüfter, der kostenlos mitgeliefert wird, kann diesen Kühleffekt verstärkt werden. Dies Feature dürfte für Extrem-Overclocker oder Besitzer einer Wasserkühlung interessant sein, die zusätzliche Kühlung der Spannungswandler benötigen.

teuren Core i7-3960X CPU (3,3 GHz) bestückt lässt, sind die Spannungswandler anzutreffen, die insbesondere im oberen Teil der Platine mit einem großen Passivkühlkörper versehen wurden. Damit ein Hitzstau vermieden wird, hat ASUS zusätzlich eine Heatpipe-Lösung integriert, damit die Abwärme der MOSFETs gezielt im Bereich des ATX-Shields nach außen abgeben wird. Ein zusätzlicher 35-mm-Lüfter, der kostenlos mitgeliefert wird, kann diesen Kühleffekt verstärkt werden. Dies Feature dürfte für Extrem-Overclocker oder Besitzer einer Wasserkühlung interessant sein, die zusätzliche Kühlung der Spannungswandler benötigen.

ein sehr gutes Mainboard mit aktueller Ausstattung geboten.

ein sehr gutes Mainboard mit aktueller Ausstattung geboten.